この前、ちょっと失敗しちゃったな

と思うことがありました。

学期末テストの国語、テスト日に娘が

「めっちゃ今回は出来た!!頑張ったよー!!」

と帰ってきて教えてくれました。

「おお!!すごいやーん!!」

とひとしきり褒めてたんです。

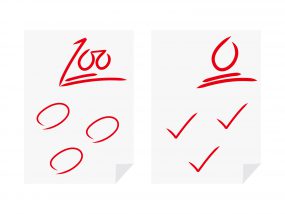

ところがテストが返ってきたら、87点。

本人はややしょんぼりしてました。

回答用紙を見ると、記号で答えないといけないところを

記号ではなく漢字をそのまま書いてたんです。

しかも書いてる内容は全部正解してる。

そして、そこで12点配分ありました。

つまり、きちんと記号で書いてたら99点だったんです。

なんてもったいない!!!

「何やってんの~??問題ちゃんと読まないと~。

めっちゃもったいないやん!!99点取れてたんやで!?」と。

ついつい言っちゃったんですよね。

(ちょっときつめの言い方で。)

「わかってるよ!でも頑張ったやろ???!!!」と。

褒めないと!褒めないと!と普段から思ってるんですが

ついつい褒める前に、出ちゃうんですよね。

しかも私から見たら、多少しょんぼりしてるけど

それほど悔しがってるようには感じられない。。

「頑張ったよ。でも悔しいやん。

ここちゃんと記号で書いてたら99点やったのに。。。」

「でも頑張ったもん!!!」

しまいには、頑張ったのに褒めてもらえないと

泣き始めてしまいました。。。

私も研修で褒める大切さをお伝えしてますが

家族となるとついつい。。。難しい。

親としては、今回の点数がどうこうではなくて

ケアレスミスや問題ちゃんと読んでないってミスを

悔しいと思って欲しいんですよね。

じゃないといつまでたってもミスしますから。

でもね、これも続きがあるんです。

テスト返却から2週間くらい経ってから、

昨日、学校の期末個人面談があったんです。

そしたら先生から

「ほんとに勉強にもいつも前向きに取り組んでて。。。

テストの点数が悪いとすごく落ち込んで。。。

でもその後しっかり自分で復習やり直ししてるところがすごくえらいです!」と。。。

ん???

我が家での娘と違うぞ???

と思ってたら、先生からこの前の国語のテストの話も出て、

記号で答えないといけなかったことに気づくと

娘はショックと悔しさで泣いてたそうです。。。

「もっともっと点数の低い子で、けろっとしている子も結構いるんですが、

●●ちゃんは泣くほど悔しがってて。。。

私も内容は正解してるから点数上げたくなったんですが…

でも間違いは間違いなので、そこはきちんと説明して。

次からはちゃんと問題を読もうねってお伝えしました。

●●ちゃんも絶対次からしっかり読む!!って言ってくれましたよ。」と。

その時思ったんですよね。

家で私に見せている顔だけが全てじゃないんだと。

頭では、いろんな顔があるから、

一面だけで判断するのはいけないと

わかっているんですが、

実際には自分が見ている顔のみで

決めちゃってるんですよね。

仕事においても、部下の顔はいくつもあります。

お客様の前に一人で立ってる方が

私が思っている以上によく出来てたり、

非常によく考えられていたり、、、

しっかりやりがいも持っていたり、、、

ってことは日常茶飯事です。

メンバーも子供も

いろんな顔を持ってるんだなぁと

改めて感じました。

皆さんもしっかりいろんな顔、見てあげていますか???