先週は少し暖かく、秋らしい気温でしたが

今週は一転して、寒い冬模様になりましたね。

娘の学校もそうですが、インフルエンザが流行っているようです。

皆様も是非お気をつけくださいませ。

さて、先週も今週も研修三昧の山口ですが

先日行った研修でこんな質問が出ました。

昔と違って、サービス残業や必要のない残業を強いることは

もちろん当たり前にダメですし、そんなことは誰もしていません。

ただ…始業時間ギリギリ、ほんとに1~2分前にしか来ない社員がいます。

こうゆう社員に、もう少し早く来るように(せめて5分前)促したら…

●時から開始ということは、その時間ピッタリに来ていいですよね?

5分前に来い、というなら、その5分間の給与は支払ってくれる(残業代)ってことですよね?

支払いなしということであれば、労基法違反ですよね?

と返されました…。

これってそうなんですか??と。

この質問、よく管理職研修等でも頂きますし、

ハラスメント研修でももらいます。

そして年が明け、新入社員研修を企画する段階になると

商談でもよく頂く質問です。

新入社員研修では必ずお伝えしていますが…

労基上ではそうです。

●分前に来なさい、と指示命令することは出来ません。

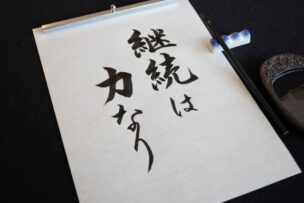

ただ、働く心得(=社会人としての心得)があります。

その中に、時間の余裕を持ち、業務に取り組もう、という心得があります。

心に余裕が出来ることで、その後の集中が高まりますし

余裕を持つことで、相手に対する心配りにも時間を割け

そして何よりも自分の心に余裕を持つことで

前向きに取り組むことが出来ます。

(茶道の心得でビジネスの心得にも通じるもの)

仕事とはそもそも相手の期待以上に応えることで成り立ちます。

この人に仕事を任せてみよう、と思うのは

大前提その人を、人として信頼出来るからです。

では、この信頼、どうやって築くのでしょうか?

信頼とは、持って生まれたものではなく、性格でもなく

その人の普段の言動から生まれるものです。

いつも時間ギリギリ、という人に大事な仕事を任せてみよう、

になるでしょうか?

これ、時間だけのことだけではありません。

教えてもらったことを復習しない。

やるべきことを後回しにする(もしくはやらない)。

仕事の選り好みをする。

気分の浮き沈みが大きい。

愚痴や文句が多い。

挨拶をしない。

話しの仕方(特に聴き方)が雑。

仕事の仕方がいい加減(適当)。

などなど。

これらは能力スキルではありません。

何かの専門知識が必要なわけでも、ものすごく経験が必要なわけでもありません。

単純に心得、なんです。

でもこの心得が出来ていないと

人はこの人って信頼できないな、と感じるんです。

さて、前述の質問への返答です。

●時間働く、という時間単位で働くのは、アルバイトの心得です。

正社員であれば、期待されている業務に対しての対価です。

正社員だからこそ、これらのビジネスパーソンとしての心得は

持っておいてほしいものです。

特に始業時間については、1日の始まり。

今日のスケジュールややるべきことを整理する時間も必要です。

だから10分くらい前には来て、準備をしましょう、です。

もちろんこれは心得ですから、無理に強いることは出来ません。

でも新人にはいつも伝えますが、

自分のしていることは全て、何らかの形で自分に返ってくるんです。

自分がした努力も、自分が手を抜いたことも、全て自分に返ってきます。

私もいろんな方と商談(私がお客様の立場)します。

時間にルーズな人、準備不足な人、礼節を守らない人とは

どれだけ商品サービスが良くても仕事は依頼しません。

そもそもそんな人と一緒に仕事をしたくないからです。

あっという間に今年も終わりが見えてきましたね。

残り1か月少しになりました。

改めて自分の普段の言動を見直すきっかけにしたいと思います。