日曜日に久しぶりに自宅のマンションの理事会に参加しました。

1年ぶり位でしょうか。。。

というのも…3~4年ほど理事を勤めさせていただき、

毎回出席していましたが、

仕事が忙しくなったこともありますが、、、正直足が遠のいていたんです。

というのも、この理事会…

時間が本当にもったいないと感じてしまったんです。

うちのマンションは少規模で10戸程度です。

ですので理事会と言っても…理事以外の方も多く出てこられて

色んな話をします。

理事会(会議)と言うのは、今後マンションが何をしていくか?

を話し合って決めていくのが主な役割・目的になるんですが、

うちのマンションの場合は…

それぞれが言いたいことを言ってしまう。(議題に関係なくても)

特に文句や愚痴が多く、、、

理事会の時間が2時間3時間は当たり前。

日曜日はなんと!!!4時間もかかりました。(はぁ…)

この4時間のうち3時間はほとんど文句です。

だんだんイライラする方も増えてくるんですが、(私も含めて)

とにかく言いたくて仕方がない。。。ようです。

昨年ようやく大規模修繕を終えたのですが、

その大規模修繕に対して文句を言う方がいらっしゃいました。

ただその方は…

この7年間1度も理事会や総会に参加をされていらっしゃいません。

大規模修繕について、何を不満に思っていらっしゃるか聞いてみると…

あれをやってもらってない、これもやってない。

おかしいだろう。(前回の大規模修繕の時にはやってもらっていた)

これだけやってもらってないのに、この金額はおかしい

以前から理事会などにずっと参加してたメンバーは、

その内容はもうとっくに終わっている内容だし、

大規模修繕だけれはなく理事会で

みんなで話し合って決めたことを蒸し返されるので

当然「何を今さら???」になります。

というご意見です。

しばらくみんな聞いてたんですが…

とうとうある方が「これ、何の話してます??」

と口を切られました。

その後、それぞれのやり取りを聞いていて…

(私もやり取りに入りましたが…)

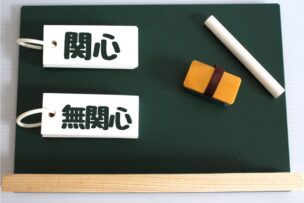

情報量が不満に繋がるってほんとやな、を目の当たりにしました。

理事会に参加せず、その過程も検討してボツにした内容も

業者様の選定にも参加しなかった人は、

自分の過去の経験だけの主観のみになるので、

やってもらっていない、と不満がたくさん出てきます。

でもずっと参加して、その過程で意見を出し

討議した人たちは、たとえ同じ結果でもそうは感じないんです。

この部分は、納期よりも料金を優先したから想定内とか

この部分は、今は必要ないって討議になったのでなしになる、とか。

更には、以前に大規模修繕をした時と、今とでは

当然法律も変わっているし、工法も新しいものも出来ているし

費用感も全然違う。

でもその理由も過程も比較検討を繰り返したので

参加してたメンバーは納得感があるんです。

参加してない人は、単に「金額が高い」と感じる。

この差です。

研修でもよくコンセンサスを得る、シナジーコミュニケーションをしますが

意思決定するプロセスに参加することで

情報量が増えます。

情報量が増え、意見交換することで納得感が生まれ

コンセンサスが生まれます。

意見交換も…自分はこう思う、だけではなく

その根拠や事実がないと、当然ただの「思っただけ」になりますね。

だから、根拠(しかも数字で)が必要なんです。

やっぱり情報量ってすごい大事だよなぁ。。。

プラスして情報の質(数値化して把握する)ことって

それによって主観も変わってくるから、大事よね、と

理事会の間ずーーーーっと思いながら

4時間を過ごし、疲れ果てた山口でした(笑)。