1on1ミーティングとは?目的や話すテーマ、失敗を防ぐ進め方を解説

現場で「1on1は意味がない」「雑談で終わる」といった声を聞いたことがある方もいるでしょう。1on1ミーティングとは何かを正しく理解し、評価面談との違いを明確にしないと、このような不満が生まれる可能性があります。

そこでこの記事では、1on1ミーティングとはどのような目的で行うのか、注目が高まる背景、導入による効果、実践の手順、話すテーマの例、よくある失敗と対策までを体系的に解説します。

目次

1on1ミーティングとは?目的と基本的な考え方

1on1ミーティングとは、上司と部下が定期的に1対1で行う対話の場を指します。これは、単なる業務の進捗確認や短期的な業務指示、評価をする場ではありません。部下の中長期的な成長や課題解決を支援する仕組みです。目的は、信頼関係の構築、内省の促進、早期の課題発見、キャリアの方向づけにあります。

業務の結果だけでなくプロセスを言語化し、学びを抽出して次の行動につなげることが重要です。1on1とは何かを組織で統一的に理解することで、上司の属人的運用を避け、部署横断で再現性ある育成サイクルを作れます。

組織の中で1on1の意義や目的を明確にし、部署ごとに再現性ある仕組みとして定着させることで、従業員一人ひとりがより前向きに成長できる環境を築く機会となりえます。業績だけでなく過程や努力を言葉にして振り返り、次の行動へとつなげていくことが、1on1ミーティングの持つ大きな価値です。

1on1ミーティングと評価面談の違い

1on1ミーティングと評価面談の違いを以下の表にまとめました。

| 項目 | 1on1ミーティング | 評価面談 |

|---|---|---|

| 目的 | 部下の成長支援・信頼関係づくり | 評価結果の通知・処遇の決定 |

| 実施頻度 | 定期的(隔週〜月1回など) | 年2〜3回(期初・期中・期末など) |

| 進め方 | 部下が主に話す(部下は6〜8割) | 上司が主に話す(説明中心) |

| 主なテーマ | キャリア・働き方・課題解決など | 過去の実績・評価基準の確認 |

| 成果物 | 次回までの行動合意・成長の記録 | 評価の確定・次期目標の設定 |

| 雰囲気 | 評価と切り離し、安心して話せる | 処遇が関わるため緊張感が強い |

| 同席者 | 原則1対1(必要時のみ同席) | 上司の上位者や人事が同席する場合あり |

評価面談は人事評価の結果通知や期末の処遇決定が主目的で、対話は過去実績の確認に重心が置かれます。一方、1on1ミーティングは評価から独立した定期的な対話であり、心理的安全性を確保しながら今の状態とこれからに焦点を当てます。

評価と同時に実施すると部下による発言が萎縮してしまい、学びが生まれにくくなります。運用上、評価面談は期末や中間に実施、1on1ミーティングは通年で継続実施と切り分け、目的とタイミングの違いを周知して誤解を防ぎます。

1on1ミーティングが注目される背景

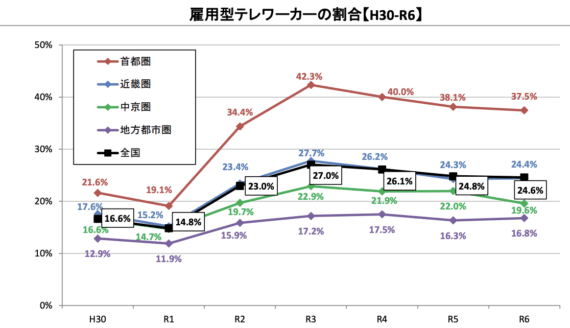

ハイブリッドワークの定着で、偶発的な雑談や観察の機会が減り、コンディションの変化を把握しづらくなりました。

以下、国土交通省の最新調査では、2024年度(令和6年度)の雇用型テレワーカー割合は24.6%と報告され、働く場所の分散が進んでいることがわかります。

同時に、テレワーク継続の壁として「コミュニケーション/マネジメント/エンゲージメント」が主な課題になっています。

上司と部下の「対話」の必要性が高まっている中、単なる制度導入だけではなく、成果につなげるための組織的な運用・対話スキルの整備が欠かせません。

1on1ミーティングを導入する効果とメリット

信頼関係と心理的安全性を高める

信頼関係は、一度の場面で築かれるものではなく、定期的な対話の積み重ねで生まれます。1on1ミーティングは「評価」から切り離された時間だからこそ、部下が安心して自分の考えや弱みを話せます。上司があくまで聞き役に徹し、評価や指示を持ち込まない姿勢を続けることで、部下は挑戦や本音を話しやすくなります。

そうした環境があれば、ちょっとした不安やミスも早めに相談でき、修正もスピーディーに進みます。結果として、トラブルを未然に防ぎ、チーム全体のコストを下げる効果が期待できます。「安全な場」があることで、成果を安定的に出せる組織文化へと育っていきます。

振り返りと学習で成長を加速する

日常業務は目の前のタスクに追われがちで、振り返りの時間を意識的に取らなければ、学びが流れてしまいます。1on1ミーティングは「成功と失敗の背景」を丁寧に振り返る時間です。「何が起きたか」「なぜそうしたか」「次にどう活かすか」という流れで対話をすると、単なる出来事が再現可能な学びに変わります。

小さな試行錯誤を繰り返し記録に残せば、スキルは着実に積み上がり、成長スピードも高まります。蓄積された記録は人材育成のヒントとなり、組織知として共有できるのも大きなメリットです。

1on1ミーティングの進め方

1. 目的とルールを明確化して全員に共有する

最初に大切なのは「この時間は何のためのものか」をはっきり言葉にすることです。目的や守秘ルール、上司と部下それぞれの役割をまとめたガイドラインを用意しておくと、現場でのばらつきを防げます。

オンボーディング時にロールプレイ形式で共有すると、誰もがイメージを持ちやすくなります。評価や人事の話と切り離すこと、緊急時の例外対応のルールを加えておくとさらに安心です。

2. 頻度と枠を設定してスケジュール化する

1on1ミーティングは「習慣化」が命です。毎回予定を立てるのではなく、四半期の初めに年間スケジュールを先に押さえてしまうのが効果的です。会議室やオンラインルームも固定しておくと、心理的にも準備しやすくなります。

やむを得ずキャンセルする場合は、必ずすぐに代替日程を提案するのが信頼を損なわないコツです。所要時間は30〜45分が目安ですが、状況に応じて柔軟に調整しましょう。招待メールに「議題メモ欄」を設け、前日までに双方が更新しておくと、当日の対話が深まりやすくなります。

3. 実施と記録と振り返りで改善を続ける

実施の流れは、ウォームアップ → 本人のテーマ → 行動合意、という順序が基本です。上司が話しすぎず、全体の3〜4割に抑えると部下の主体性が活きます。記録は細かすぎる必要はなく、次回に振り返れる程度にシンプルにまとめます。

毎月の部門会議などで「質問の質」「話す比率」「行動の達成度」をレビューし、テンプレートや質問集を見直しましょう。こうした小さな改善の積み重ねが、組織全体で再現できる育成サイクルをつくっていきます。

【目的別】1on1ミーティングで話すテーマとおすすめの話題

業務の課題とモチベーションを話し合う

1on1ミーティングでは、直近の成果や課題を事実ベースで確認すると同時に、「どこでやる気が出たか」「どの場面で疲れたか」といった気持ちも共有します。課題を「誰の責任か」と捉えるのではなく、「どう改善できるか」に視点を変えるのがポイントです。

たとえば顧客対応が停滞している場合、原因が情報不足なのか、意思決定の遅さなのかを一緒に整理しましょう。そして「次回はこの方法で試してみよう」と小さな行動に落とし込めば、モチベーションも保ちやすくなり、成果につながります。

健康とメンタルの変化を早めに確認する

仕事のパフォーマンスは体調や気分の影響を大きく受けます。1on1ミーティングは、普段なかなか話しにくい「睡眠」「体調」「生活リズム」などを安心して話せる場でもあります。

たとえば「最近よく眠れているか」「集中しやすい時間帯はいつか」といった軽い質問から始めると、部下も自然に話しやすくなります。必要があれば業務量を調整したり、専門窓口につなげたりすることもできます。こうした小さな配慮の積み重ねが、長期的に健康に働ける環境づくりにつながります。

キャリア方向性とスキル開発を相談する

1on1ミーティングは、部下のキャリアを一緒に考える良い機会です。将来どうなりたいか、今どんな力を伸ばしたいかを棚卸しし、半年から1年先を見据えた学習テーマを設定しましょう。

たとえば「分析力を強化したい」という希望があれば、担当案件を選ぶときに意識したり、メンターをつけたりする方法があります。

また「半年ごとに目標を振り返り、次のステップを決める」といった仕組みを作ると、学びのサイクルが定着しやすくなります。上司は成長の機会を紹介、他部署との橋渡しをするなど、部下が挑戦できる環境を整えるサポート役になります。

1on1ミーティングで失敗を防ぐための対策

せっかく1on1ミーティングを取り入れても、運用方法を誤ると「雑談で終わる」「意味がない」と部下に感じられてしまうことがあります。続けること自体が目的化して形だけになってしまえば、かえって不信感を生む恐れもあります。

大切なのは、よくあるつまずきを事前に把握し、シンプルな工夫で対処することです。ここでは、職場で起こりがちな失敗のパターンとその防ぎ方を紹介します。

話すことがない時は質問テンプレートを使う

1on1ミーティングでよく耳にする悩みが「何を話したらいいか分からない」というものです。テーマが漠然としていると沈黙が続き、せっかくの時間が無駄になりかねません。

そんな時に役立つのが質問テンプレートです。たとえば「最近ちょっと気になっていることは?」「来月やめたい習慣は?」といったシンプルな問いを10個ほど用意しておくだけで、会話のきっかけが増えます。

質問は「業務」「関係性」「学習」「健康」といった領域ごとに分けておくとバランスが取りやすく、毎回2つの領域を選んで話すだけでも十分に充実した対話が生まれます。テンプレートは定期的に現場の声を取り入れて見直すと、より実態に合ったやり取りができます。

意味がない時は目的と効果を再確認する

「この1on1は意味がない」「苦痛だ」と感じさせてしまうのは、評価面談や業務指示の延長のように進めているケースです。1on1ミーティングはあくまで「成長を支援するための対話の場」であることを、冒頭で改めて伝えると効果的です。

「今日はあなたのテーマを中心に話そう」と示すだけでも、部下は安心して本音を出しやすくなります。また、前回決めたアクションを一緒に振り返り、その成果や気づきを確認すると、継続する価値を感じやすくなります。数値や具体的なエピソードに落とし込めば、より実感を持ってもらえるでしょう。

継続しない時は責任者と指標を設定する

1on1ミーティングが続かない最大の理由は「仕組みがない」ことです。上司個人の善意や裁量に任せるのではなく、組織のマネジメントプロセスとして位置づける必要があります。

具体的には、人事や部門長を責任者に置き、実施率・キャンセル率・行動合意率といった指標(KPI)を定めてモニタリングします。進捗はダッシュボードで可視化し、月次の会議で共有すると改善が早まります。

良い取り組みはテンプレート化して横展開し、リソースが不足しているチームにはファシリテーターを加えるなど、組織的に支援する仕組みも有効です。数字で管理することで「続かない」問題は解消され、質も安定していきます。

上司のコミュニケーション力・スキルを育成する

1on1ミーティングを成果につなげるには、上司のスキルアップが欠かせません。傾聴や共感、要約、質問の仕方、時間の使い方、そして適切なフィードバックといったスキルは、自然に身につくものではなく、学びと練習が必要です。

研究でも「心理的安全性の高い職場ほど働きがいやメンタルヘルスが向上する」と示されています。1on1ミーティングはその実現に直結するため、スキル研修とあわせて運用ルールを明文化し、KPIで定期的に確認することが大切です。

厚生労働省のテレワークガイドラインでも、運用ルールの明示と改善の継続が求められています(出典:厚生労働省 テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン)。

制度とスキルの両方を整えることで、単なる習慣ではなく、組織の成長を支える仕組みへと進化していきます。

まとめ

1on1ミーティングとは、上司と部下の定期的な対話を通じて、信頼関係を深め、課題解決やキャリア支援を実現する重要なマネジメント手法です。評価面談とは目的や進め方が異なり、継続的に実施することで効果が高まります。

背景にはリモートワークやキャリアの多様化、人材定着の課題があり、導入効果としては心理的安全性の向上、学習の促進、生産性や定着率の改善が挙げられます。

運用を成功させるには、目的の明確化・ルール整備・スケジュール化・上司のスキル育成が不可欠です。自社の状況に合った仕組みを設計し、実践と改善を繰り返すことで、組織全体の成長につながっていきます。